細胞の話

生命体のもっとも単純なかたち

“ 私たちのからだは細胞でできている ”

私たちの身体のしくみや健康に良いこと、悪いことを理解するために、前述の遺伝子の働きに加えて、細胞の基本的な構造とはた らきについてお話したいと思います。生命体の最も単純なかたちは1つの細胞です。単細胞生物は、1つの細胞で生命を維持してい ます。ゾウリムシ、ミドリムシ、大腸菌などが単細胞生物の仲間になります。また、ニワトリの卵やウニ・イクラの小さなプチプ チの1つ1つも細胞です。ただ、それらはちょっと特殊ではあるのですが。たった1つでも生命が成り立つというのですから、こ の1つの細胞が持つ基本構造とそのはたらきを理解できれば、私たちの身体で起こるさまざまな現象を考えるのに役立つはずです。 1つの細胞でも生命が成り立つわけですから、生きるための超基本的な共通事項があるはずです。私たちの身体は細胞が集まって できていて、日々のさまざまな営みを可能にしているわけですが、これは細胞がそれぞれ同じはたらきをしているのではなく、そ れぞれが役割分担をして、お互いに巧みに連絡し協力することで可能になっています。このことは組織および器官のところでお話 します。

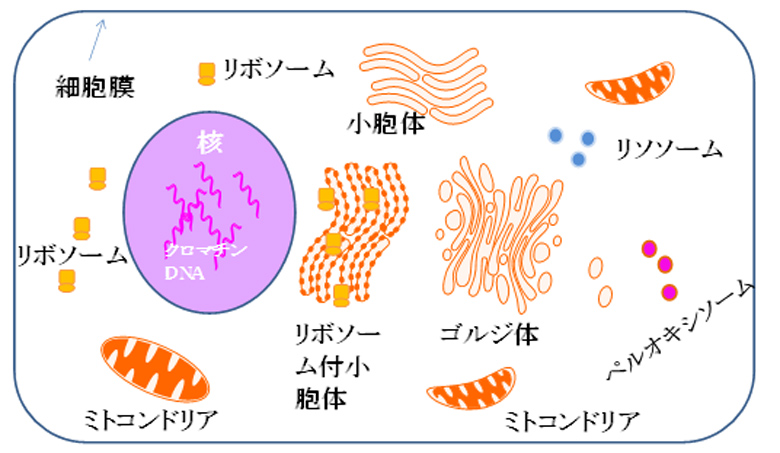

図のように細胞の基本構造には、細胞膜、核、リボソーム、ゴルジ体、小胞体、ミトコンドリア等があります。これらの多くは脂質の膜でで きています。植物ではこれに葉緑体という構造が加わります。これらの膜構造の隙間の領域は細胞質(基質)と呼ばれます。先に お話した遺伝子DNAは核に収納されていて核膜という脂質の膜で囲まれています。細胞質中にはリボソームとよばれるタンパクと RNAでできているつぶ状(粒子)の構造が多数存在します。

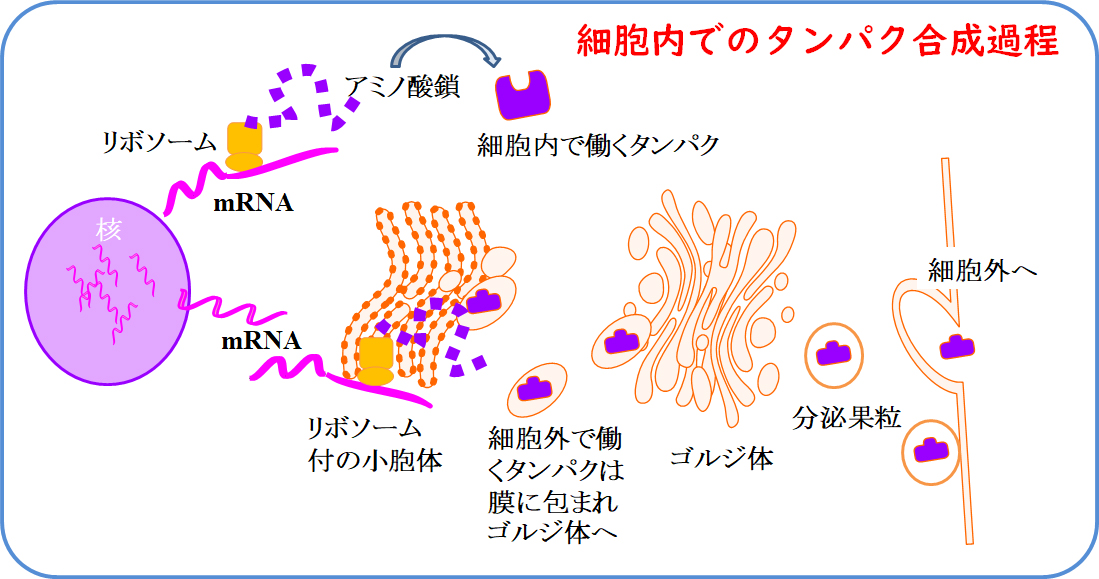

遺伝子の働きが高い、すなわちタンパクが多くつくられている細胞ではリボソームの数も多く、その様子は顕微鏡でも観察されます。細胞内

でタンパクがつくられる過程を図にしました。遺伝情報の写しであるmRNAからタンパクがつくられる、すなわち翻訳はリボソームで行われます。

ということは、核内でつくられたmRNAは核膜の穴を通って細胞質へ出て、リボソームにくっ付くわけですね。この翻訳が行われるリ

ボソームには小胞体と呼ばれる膜の構造にくっ付くものと細胞質中に浮かんでいるものが存在します。小胞体にくっ付いたリボゾー

ム上で翻訳されたタンパクと細胞質に遊離したリボソーム上で翻訳されたタンパクではその後の運命が異なります。遊離したリボソ

ームでつくられたタンパクは細胞質内に留まって働きます。それに対し、小胞体のリボソームでつくられたタンパクは細胞外に放出

されてから働きます。たとえば、食べた物の消化をたすける酵素タンパクは、細胞内でつくられるわけですが消化管という管に出て

、食べたものと混ざることで働きます。小胞体にくっ付いたリボソーム上で翻訳されたタンパクは小胞体内でさらに加工(糖などの

いろいろな構造がくっ付きます)され、さらに小胞体につながるゴルジ体という膜構造に運ばれ、細胞外へ放出されるための包装が

おこなわれます。このように小胞体は翻訳されたタンパクを加工する役割を持ちますが、小胞体のはたらきには脂質や炭水化物をつ

くること、カルシウムイオンの貯蔵、毒物の除去などの重要な働きもあります。タンパクの翻訳・加工を行わない小胞体にはリボソ

ームは付着していません。ゴルジ体の膜は内容物を包んだのち小胞・果粒となり加工されたタンパク、多糖などの輸送や放出(分泌)

を行ったり、小胞そのものが細胞膜や小胞体と合体して新たなこれらの膜構造になります。

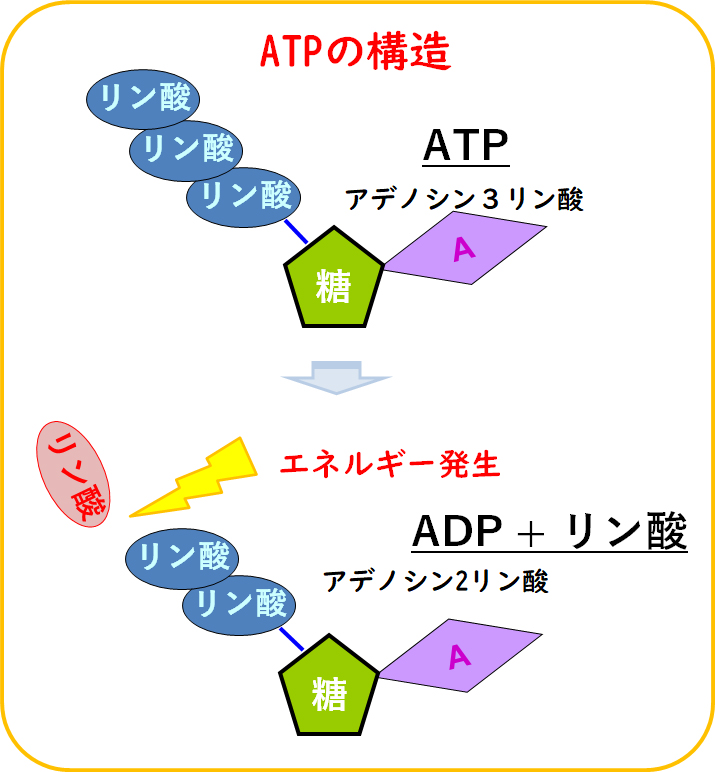

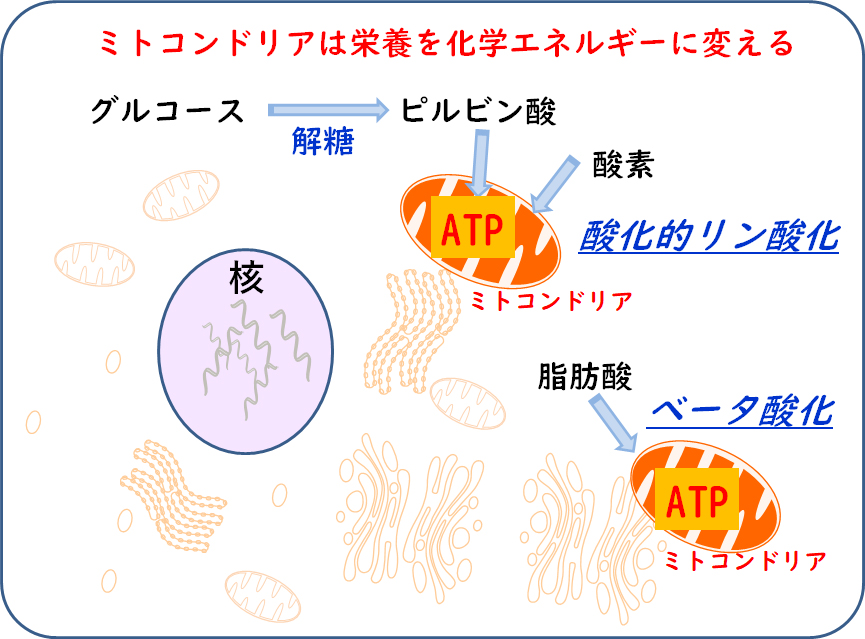

さて、もう1つお話ししたい構造はミトコンドリアです。ミトコンドリアは内外2枚の膜からできていて、グルコースの分解(細胞

質で起こります)でつくられるピルビン酸と呼吸で取り込んだ酸素から水と二酸化炭素、そして生きていくために必要なエネルギー

をもつATPという物質をつくります。このATPがつくられる過程を酸化的リン酸化と呼びます。ATPはリン酸を3つ持った物質で、酸化

的リン酸化ではリン酸を2つ持つADPにリン酸が1つ加わることでつくられます。ATPおよびADPのAはアデノシンの略号でDNAの構成要素

のAと同じです。ATPはアデノシン3リン酸、ADPはアデノシン2リン酸です。リン酸の結合部位に化学エネルギーが蓄えられています。

ミトコンドリアは中性脂肪の分解によりできる脂肪酸を分解してアセチルコエンザイムAという物質をつくります。この脂肪酸の分解 はベータ酸化と呼ばれます。ベータ酸化でつくられたアセチルコエンザイムAはピルビン酸と同じ過程で分解され、そのときにATPが つくられます。

お腹が空いているときは食物から得られる糖がつかえないので、脂肪組織の脂肪が分解されてベータ酸化の反応によりATPがつくられ

ます。持続的な運動をする筋肉では脂肪酸を材料にATPをつくるベータ酸化は重要な反応です。脳だけはATPをつくるのにブドウ糖

以外のものは使えません(飢餓時は例外とされています)。なので、お腹が空いて血糖値が下がると頭がボーっとしてしまうので

すね。ミトコンドリアにはATPをつくるだけでなく脂肪酸を材料にしてATPではなく熱をつくるはたらきもあります。これにはアン

カップリングプロテイン(UCP)というタンパクのはたらきが重要であることがわかっていて、肥満対策としても注目されるとこ

ろです。ダイエットを試みている方には興味のあることではないでしょうか。もう1つミトコンドリアで大事なことは、ATPをつ

くる過程で大量の酸素がつかわれるのですが、この過程で活性酸素もつくられます。活性酸素は非常に反応性の高い物質で毒性

を示しますが、ミトコンドリアは対策として活性酸素を分解する酵素をそなえています。テレビのCMなどでも活性酸素を防ぐ・

・・・・などの宣伝を目にすることが少なくありませんよね。アンチエイジングを考えるうえで活性酸素対策は重要なものなの

でしょう。この活性酸素については、エイジングや機能性食品のお話のところでまた紹介できると思います。また、運動により

ある筋肉ではミトコンドリアの量が変化することもダイエットの観点から面白いところです。

リソソームは水解小体ともよばれ、多くの種類の加水分解酵素を含む顆粒状の小体で、細胞が外から取り入れた異物や不要になった

細胞の構造を分解します。これらの加水分解酵素は、タンパク質、リン脂質、多糖類およびムコ多糖類、核酸を分解します。

ペルオキシソームは肝臓の細胞や腎臓の尿細管に見られる小体で、ペルオキシソーム、カタラーゼ、尿酸酸化酵素が含まれています。

細胞の構造には葉緑体と呼ばれるものもあるのですが、これは植物特有の構造、なので、わたしたちのからだには無いということ

でお話ししませんでした。たった1つの細胞からなる生命体、単細胞生物の仲間にはゾウリムシやミドリムシがいるとお話ししま

したが、ミドリムシは植物の特徴である葉緑体を持ちつつ、運動に必要な鞭毛という構造も持っていて動物の特徴である動くこ

とも出きる、すなわち植物でもあり動物でもある生き物とされています。実は、この植物でも動物でもあるという特徴のあるミド

リムシを食品として考えてみると、植物性の栄養素と動物性の栄養素を併せ持つことから健康食品として注目され商品化がされ

ています。

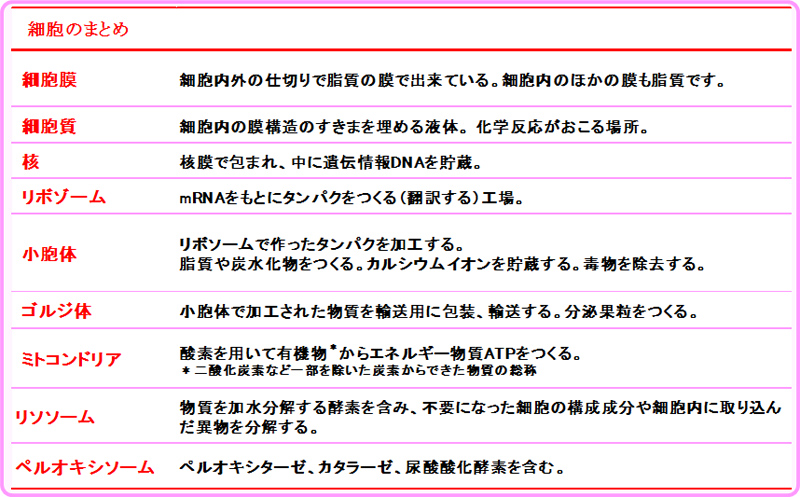

これまでにお話しした細胞の構造と機能を表にまとめました。